一、面向社会的应急管理新需求

我国正处在一个发展黄金期、矛盾凸显期和危机频发期,传统与非传统公共安全威胁相互交织。突发事件不时成为舆论和社会关注的焦点,并且被媒体瞬间聚焦放大,网上围观、草根拍砖、跨境讨论使事件的“蝴蝶效应”凸显。面对国内外一些典型突发事件所表现出的复杂性和多发性的特点,现有技术能力尚难以满足由这一特点对社会管理提出的新需求。新技术的研发、新设备的生产已成为提升应急管理能力的当务之急。

虽然监测、预警、响应、处置与评估等应急管理框架在国内已初具雏形,但其基础管理仍缺乏有效的科技产品和技术手段支撑,应急管理系统不完善、应急通信与信息发布渠道不通畅、城市监控图像共享不足、全球卫星定位系统建设不规范、地理信息系统不健全等一系列问题仍然存在。

在应急管理中,对处于萌芽状态的突发事件早发现、早报告、早预警,可以从源头上化解危机,掌握应对突发事件的主动权。目前,国内对突发事件的科学监控预警不足,急需围绕危害重大的气象、地质、地震、生物等灾害研发相关预测预报技术、方法和产品,跟踪事态发生发展过程和趋势,及时捕捉各种异常现象和变化。而在突发事件的应急处置、应对保障及应急评估体系中则急需做好以下几项相关技术方面的工作:第一,建立资源共享、处置有效、知识化管理的信息技术支撑平台及健全的图像处理、生物识别等基础数据库,制定技术产品规范,推进应急产业发展;第二,建立应急评估指标体系、风险评估模型和决策支持系统,动态监测和评估应急管理工作;第三,开展人员疏散避难模拟演练,实现多部门、多层级的信息互通共享、救援力量合理调度和应急资源优化配置。

二、新技术在应急管理中的应用

日本应用的特大地震“临震预警”系统在应对“3·11”特大地震与其它地震灾害中发挥了重要作用。该系统遵循“时间差原理”,即地震发生时,一般是破坏力较小但速度较快的地震波(简称P波)先活动,接着才是破坏力大但速度慢的地震波(简称S波)活动。两种震波之间存在几秒到几十秒的时间差。日本研究人员正是利用这个时间差,用地震仪测出P波后迅速向外围地区发出预警,获得信息的人们就可利用地震S波来之前的几秒、几十秒时间逃生,并通过一键自动装置暂停煤气、电、水、核电站、化工厂的运行,避免由此引发的次生灾害。

(一)监控预警

1.实时监测监控技术。现场图像监控利用事发现场摄像头或移动摄像头,通过网络与监控中心相连,将事件发生区域内特定地点的图像、语音、数据快速传回指挥中心。环境条件监测是对突发事件中所需的风向、风速、温度等气象数据采集、水样数据分析和危险气体浓度的监测。这些实时监测监控技术能为决策部门快速准确地提供突发事件的类别、地理分布及发展态势等现场动态资料信息,从而有效控制突发事件的影响范围及持续时间。

2.卫星遥感技术。国内现有FY系列气象卫星、中巴地球资源卫星、环境减灾小卫星A、B等实施对地观测。卫星遥感技术具有全天候对地侦测的能力,能为自然灾害的成因研究和数据库建设提供技术保障,为应急决策和救援提供快速信息支持。

3.地理信息系统(GIS)。地理信息系统是利用计算机对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。环境灾害制图系统是GIS系统的重要组成部分,能够提供灾前风险区划图、灾中卫星实时监测图、灾后灾害损失评估图,这为应急指挥和决策提供了数据基础并实现应急部门间信息共享。

(二)应急保障

1.通信科技保障。“空一天一地”立体式通信保障系统不但能监控通信设施各网元性能指标等相关数据、重点客户和指定区域的网络质量情况,而且能对过载的业务量和负荷进行预警预测。在突发事件发生时,可以对通信设备的故障进行定位,有效调度和管理应急保障资源,确保应急期间的信息通畅。

2.技术装备保障。突发事件具有紧急性和不确定性的特点,因此应提高技术装备的轻便性、易用性、耐用性、先进性、适用性等指标。目前,应急保障装备主要有应急指挥调度车、仓储车、指挥车、救援车、宿营车等特种车辆以及排烟设备、水处理系统、救生舱等。这些装备已经得到广泛应用,能够及时有效地保证应急响应和救援工作的开展。

3.演练科技保障。应急演练是检验应急预案及应急培训效果的有效措施和评价应急能力的重要手段。演练重特大突发事件的避险、避灾、自救、互救等尤为重要。应急演练科技平台可通过政府应对重大突发事件的情景,提供通信、医疗、维修等高技术设备和专业分队等支援和保障,让应急演练人员在近似实战的环境中练指挥、练管理、练协调,熟悉和掌握行动方法。

(三)应急处置

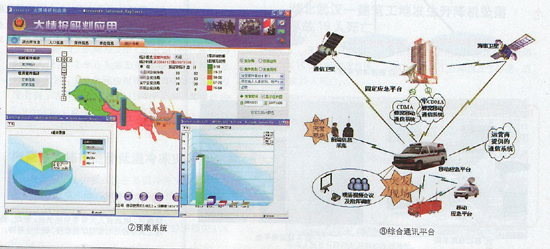

1.接报处置科技化。应急平台指挥系统根据上报突发事件的具体情况,自动搜索基础数据库,评定事件危险程度,显示事件区域基本信息、事件危险源情况等,自动在地理信息系统上进行关联定位,寻找事件点附近可利用的各类应急资源。

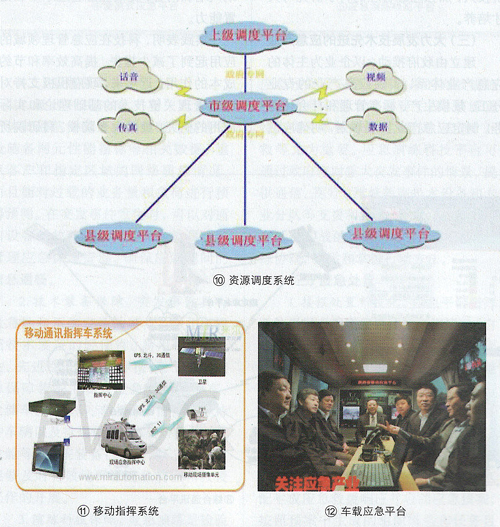

2.应急响应科技化。预案系统根据上报的突发事件风险级别,自动匹配生成应急救援响应并启动应急预案,按照预案中生成的组织架构和任务目标,通过综合通信平台向预案信息系统规定的指挥部成员单位如呼叫中心、短信平台等发送任务指令。资源调度系统根据任务指令通过调集各级救援队伍、救援物资、救援设备和应急专家等,协同固定指挥中心,配合开往现场的移动指挥车,组织应急救援工作并及时实时反馈信息。

3.应急处置科技化。移动应急指挥中枢根据气象信息、地理信息、预案等综合因素标绘现场指挥部位置,借助移动指挥车实现突发事件现场同应急中心数据的对接,完成现场设立指挥中枢的任务。移动指挥车上配置移动通讯、视频采集传输、特殊照明、移动办公等先进装备和应急指挥辅助系统,为查看现场、分析事件态势提供实时保障。同时,可依托辅助决策系统,根据突发事件特征、预案、气象信息及研判结果,综合分析案例库、预案库、知识库等要素信息以及周边环境要素,结合专家组对事态发展趋势的判断生成应急方案,供现场指挥参考。

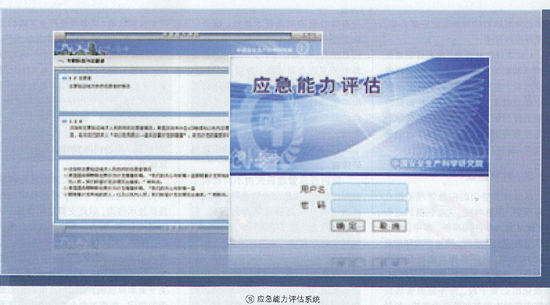

4.应急评估科技化。应急评估系统能够自动记录应急响应、处置和救援的全过程。在应急响应终止后显示预案中规定任务的执行状悉,并根据应急能力评估标准综合评判应急措施的及时性和有效性,评价应急行动的总体效果,最终生成评估报告存档。

三、对策建议

以科技为导向的应急管理是指在应急预防、应急响应、灾后恢复的过程中,满足突发事件的事前、事中、事后管理所需的物质手段,精神手段和信息手段的总和。运用科技力量提升综合能力是应急管理实现科学化、规范化、高效化的必要手段。提升应急管理能力需实现对突发事件的科学防控、科学预警、科学决策,科学响应、科学处置。

为此,提出如下对策建议。

(一)加快提升应对突发事件的科技水平

要以信息化、智能化的技术应用为先导,开发多功能、一体化的应急保障技术,形成科学预测、及时响应与高效处置的应急技术系统。推进应急管理领域的技术开发和应用,运用信息技术、生物技术、空间技术、新材料等开发应急新设备。加强国家应急管理平台建设的技术研究,构建具有决策敏感性、预案周密性和行动准确性的高效处置一体化的国家应急指挥平台。

(二)尽快建立资源共享的应急科研体制

国内应急管理研究由不同行政主管部门开展,信息交流和成果共享的障碍成为提升应急管理能力的瓶颈,因而急需建立一套完善的科研交流机制。制订在应急管理实践中应用高新技术、先进适用技术的激励政策和技术规范,优化整合各类科技人才资源,把应急管理体系纳入国家、各地区乃至各部门的发展规划中。加大应急管理研究的科研投入,加强应急管理的科学研究与人才培养。

(三)大力发展技术先进的应急产业

建立由政府推动、以企业为主体的应急产业体系,实现应急产业的专业分工、规模生产、标准管理和社会化服务。制定应急产业发展规划,明确应急产业扶植政策,完善应急产业发展的支撑条件,建设应急产业及资源数据库,为应急管理提供可靠的技术与物质保障。当前应重点研发满足未来应急需求、立足突破关键技术瓶颈的应急产品和技术,生产应急过程中峰值需求大、正常储备难度高、制作工艺特殊的能力储备类产品。

(四)不断提高管理队伍的科学应急能力

应急管理领域有大量的理论问题和实际问题需要专家学者进行研究并提供技术咨询,以此支撑政府决策,从而更加有序、有力、有效地应对突发事件。目前,全国各级政府都成立了应急管理机构,但其综合协调能力有待提高。为此,要开展对政府分管领导、各类专业紧急救援队伍、社会组织和志愿者的培训,将相关专业系统的理论体系纳入培训内容,提高应急管理水平和处置能力。

实践表明,科技在应急管理领域的应用起到了减少损失、提高效率和节约成本的作用。近年来,政府积极支持对应急管理关键技术的基础理论和实际应用的研究,鼓励大专院校、科研院所加强应急管理学科、专业的建设,大力推动对应急管理人才的培养,扶持在公共安全领域拥有自主知识产权和核心技术的重点企业成长壮大,以科技力量为支撑的应急管理模式受到推崇,新型的应急管理科技支撑体系在应急管理中得到广泛应用。应急管理信息平台、智能决策信息系统、应急资源调度系统等凭借快速的反应能力、强大的协调功能、灵活的实践应用,大大提高了政府应对各类突发事件的能力,对满足社会管理新需求起到了至关重要的作用。

作者简介:

桂维民,陕西省人大常委会秘书长。杨屹,西安理工大学经济与管理学院教授、硕士生导师。

本文转载自《中国应急管理》